2022/07/13

2022年8月26日(金)〜29日(月)

和ゆう大垣店

琉球の発祥については、14世紀頃には確立されたといわれ、沖縄独特の気候風土により洗練されました。

紅型と他の伝統的染織品との違いは色に顔料を使い、型彫りに突彫りを用いるところです。

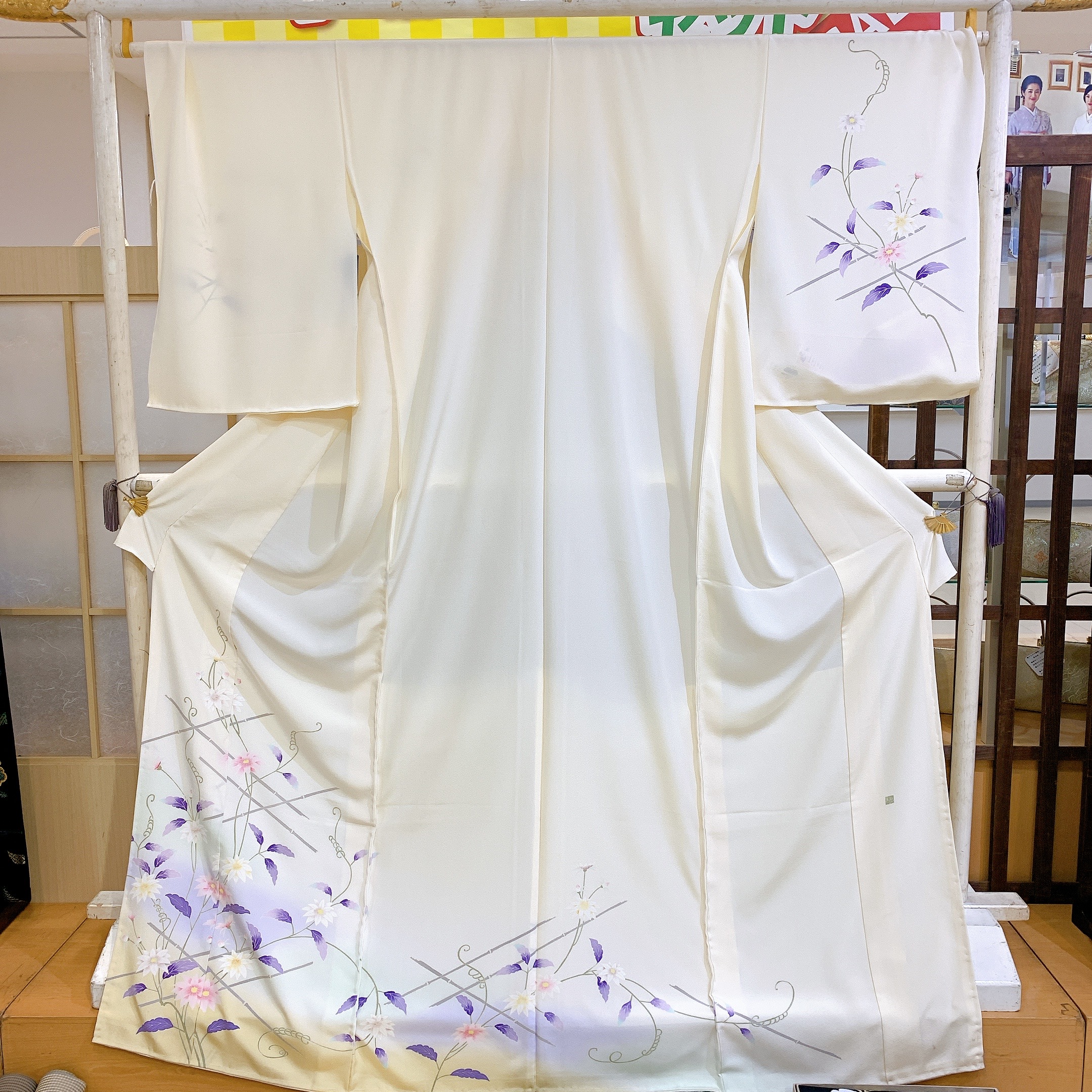

白地型(シルジガタ)

白地型型紙を用いて、型附けを行う。地の部分に防染糊が施されるため白無地に仕上がる。

染地型(シミジガタ)

染地型の型紙を用いて型附けを行う、模様に色差しした後、模様の上を糊伏せし、地を染める。

返し型(ケーシガタ)

この技法は、いったん白地に染め上げた紅型の模様の部分に糊伏せを施し、改めて地を染める方法。

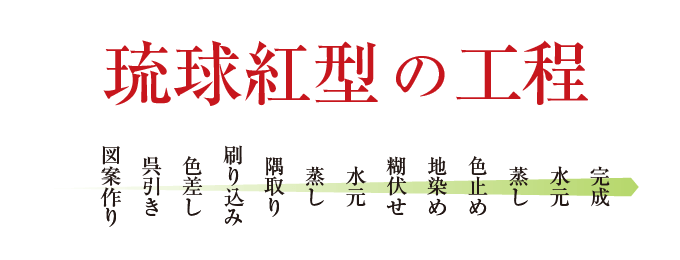

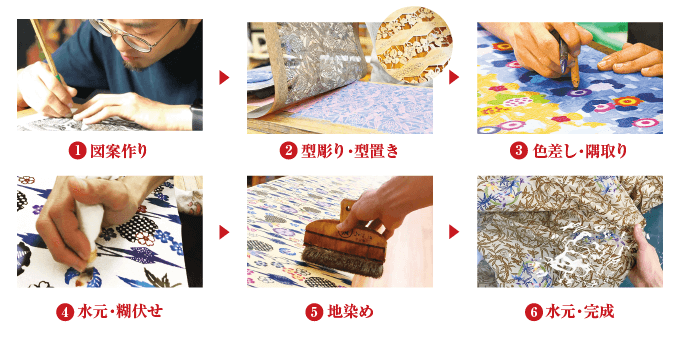

図案作り

着物や帯の模様の構想を練り、構成していく。構成された柄は、型彫りからのすべての工程を行い、見本染めをし、仕上がりが確かめられた後、最終的な図案となります。

型彫り・型置き

型紙の型紙を作る(型彫り)。琉球紅型独特の技法で突き彫りといいます。型置きには米ぬかともち米を混ぜた防染糊を使い、白生地に型紙をのせ、柄を写し取ります。

色差し・隅取り

色差しとは、型置きや筒描きの終わった生地に色をつけていく作業です。隅取りは、柄に色をつけた後、さらにその部分に紅型独特のぼかしの技法を施す作業をいいます。

水元・糊伏せ

水元とは、生地に付着した糊や余分な染料を水で洗って落とす作業です。糊伏せは、地染めをする前に染めたくない部分に糊を置く作業のことをいいます。

地染め

糊伏せの糊が完全に乾いた後、全体に色をひいていきます。この際は大きな刷毛を使用します(引染め)。全体にムラが出ないよう、均一に細心の注意を払って染め上げます。

水元・完成

地染めが終わると、もう一度蒸し、水元をして仕上がりとなります。

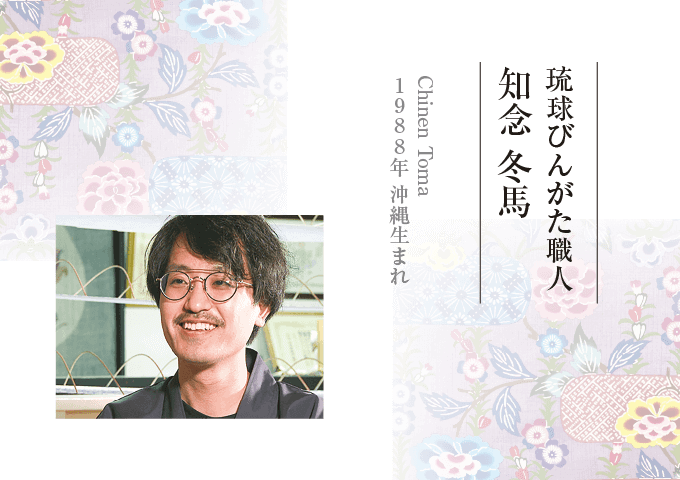

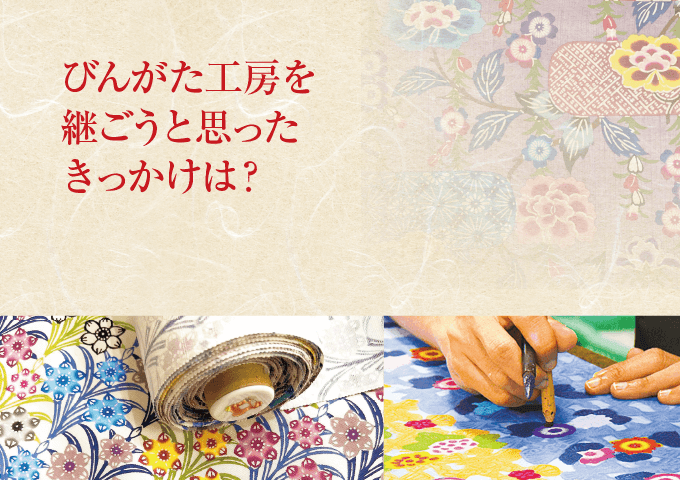

1988年 沖縄生まれ。

紅型三宗家、知念家に生まれ、知念紅型研究所にて祖父に紅型作りを教わる。

海外でグラフィックデザインを学んだ後、22歳で知念家10代目として工房を引き継ぐ。

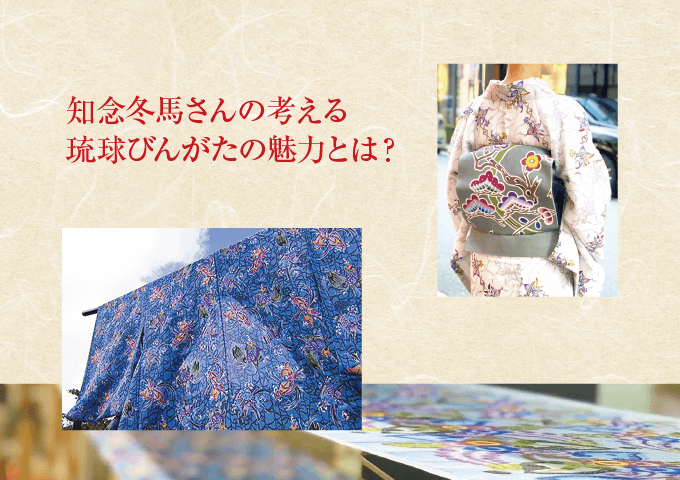

中国と日本と東南アジアの影響を受けてできた「ちゃんぷる文化」によって生まれた色柄が特徴です。

紅型の鮮やかな色は、沖縄の太陽や風、動植物などの自然環境のもとで染められているからこそ生まれます。

美しさを生み出すためにどんな手間も惜しまず、多くの工程をこなす紅型職人の技術に魅了され、受け継ぐことを決めました。

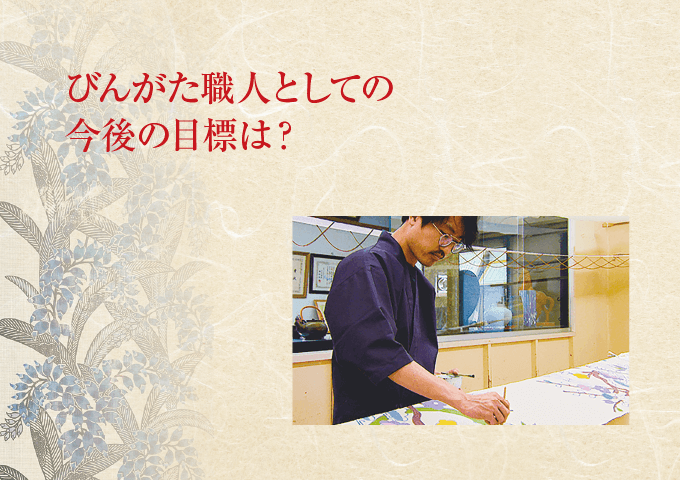

師匠である祖父の技術も継ぎ、工房の新年を貫いていきたいです。

着物だけでなく、身の回りのものにも琉球紅型があり、誰でも手に取れるものにしたいです。首里城の火災によって多くの工芸品が被害を受けた今、自らの技術で沖縄を盛り上げていきたいと思っています。

和ゆうでは、知念冬馬さんを招き紅型展を開催致します。

沖縄の土地から生まれた職人の技の結晶をどうぞ御覧ください。

1.お客様の健康と安全を考慮し、全スタッフがマスクを着用し対応させて頂きます。

2.店内入口にアルコール消毒液を設置いたしておりますので、ご入店の際は手指の消毒にご協力をお願い致します。

3.出勤前の検温など、スタッフ個人の健康状態を日々確認しております。

※37.5度以上の発熱が確認された従業員は出勤停止とします。

各店舗の営業時間につきましては、出店先のショッピングセンターの方針に準じております。

お手数ですが、各ショッピングセンターのホームページにてご確認下さい。

皆様にはご不便をおかけしますが、お客様と従業員の安心と安全を第一に考えて営業いたします。

新型コロナ感染拡大防止へのご協力を何卒よろしくお願い致します。

日頃より、和わ・和ゆうのWEBサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、スマートフォンやタブレット端末からもご覧いただけるレスポンシブ対応にするとともに、サイトを全面的にリニューアルいたしました。

これから皆様の着物ライフのお役に立つ情報のご提供や、内容の充実に努めてまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。