2022/07/13

2024年2月16日(金)〜18日(日)

和わ犬山店

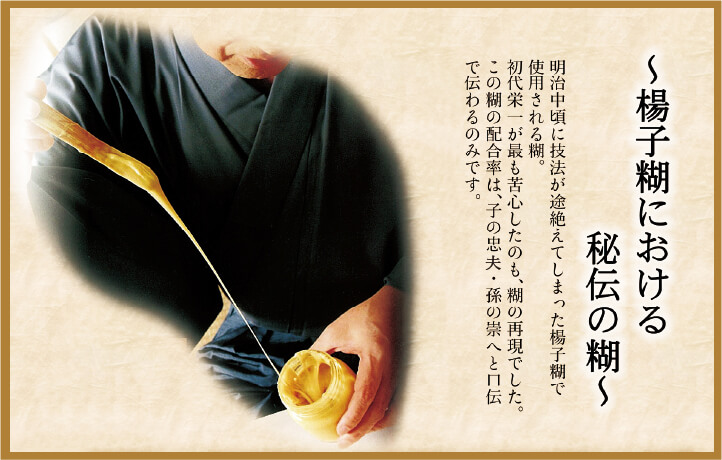

明治中頃に技法が途絶えてしまった楊子糊で使用される糊。

初代栄市が最も苦心したのも、糊の再現でした。この糊の配合率は、子の忠夫・孫の崇へと口伝で伝わるのみです。

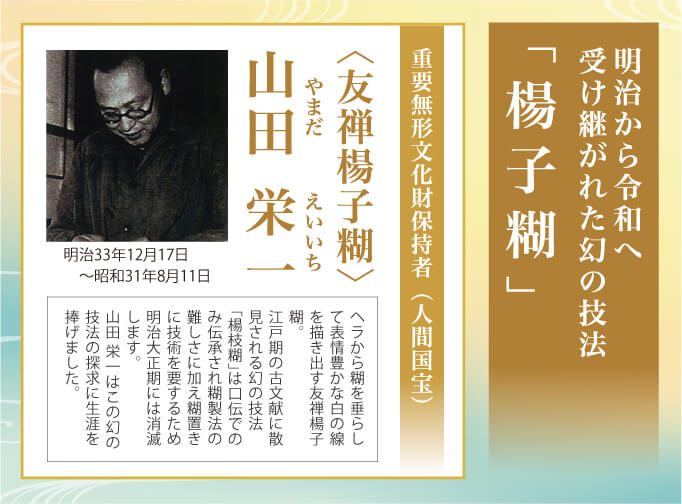

(明治33年12月17日〜昭和31年8月11日)

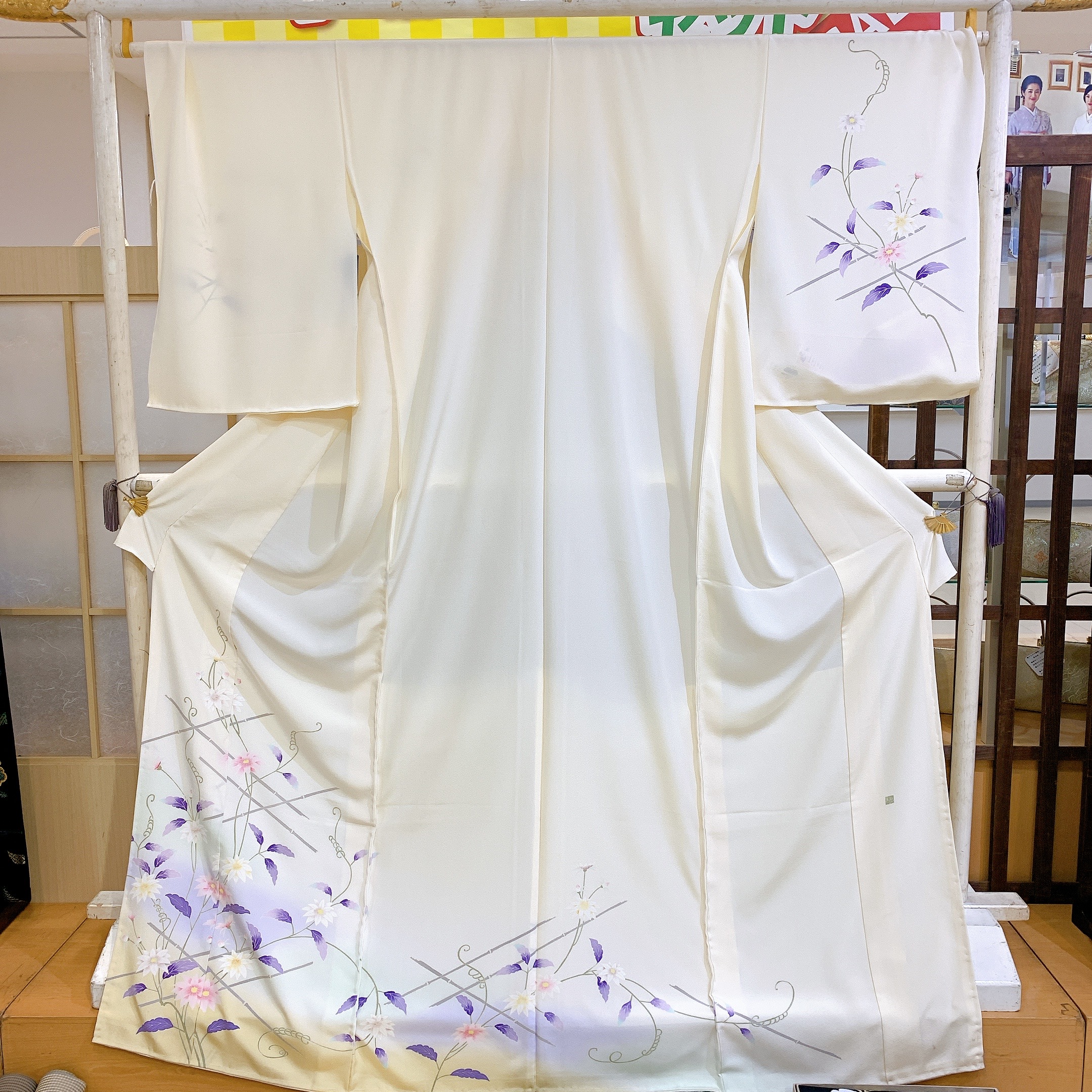

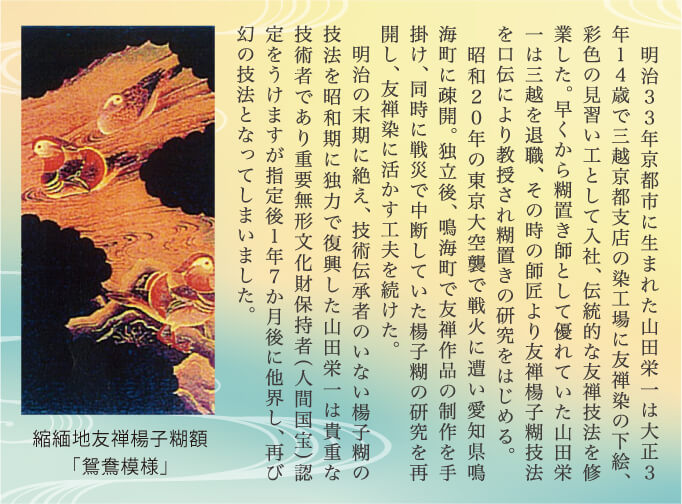

ヘラから糊を垂らして表情豊かな白の線を描き出す友禅楊子糊。

江戸期の古文献に散見される幻の技法「楊枝糊」は口伝でのみ伝承され、糊製法の難しさに加え糊置きに技術を要するため明治大正期には消滅します。

山田 栄一はこの幻の技法の探求に生涯を捧げました。

明治33年京都市に生まれた山田栄一は大正3年14歳で三越京都支店の染工場に友禅染の下絵、彩色の見習い工として入社。伝統的な友禅技法を修業した。

早くから糊置き師として優れていた山田栄一は三越を退職。その時の師匠より友禅楊子糊技法を口伝により教授され、糊置きの研究をはじめる。

昭和20年の東京大空襲で戦火に遭い愛知県鳴海町に疎開。独立後、鳴海町で友禅作品の制作を手掛け、同時に戦災で中断していた楊子糊の研究を再開し、友禅染に活かす工夫を続けた。

明治の末期に絶え、技術伝承者のいない楊子糊の技法を昭和期に独力で復興した山田栄一は貴重な技術者であり、重要無形文化財保持者(人間国宝)認定をうけますが指定後1年7か月後に他界し、再び幻の技法となってしまいました。

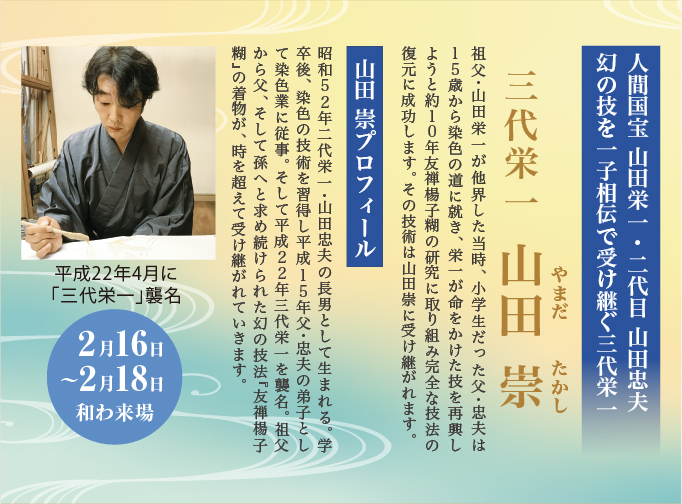

【山田 崇プロフィール】

昭和52年二代栄一・山田忠夫の長男として生まれる。

学卒後、染色の技術を習得し平成15年父・忠夫の弟子として染色業に従事。

そして平成22年三代栄一を襲名。

祖父から父、そして孫へと求め続けられた幻の技法『友禅楊子糊』の着物が、時を超えて受け継がれていきます。

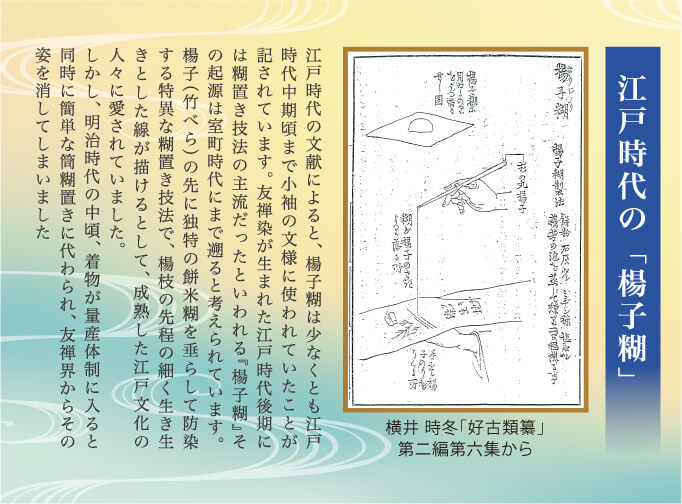

江戸時代の文献によると、楊子糊は少なくとも江戸時代中期頃まで小袖の文様に使われていたことが記されています。

友禅染が生まれた江戸時代後期には、糊置き技法の主流だったといわれる『楊子糊』その起源は室町時代にまで遡ると考えられています。

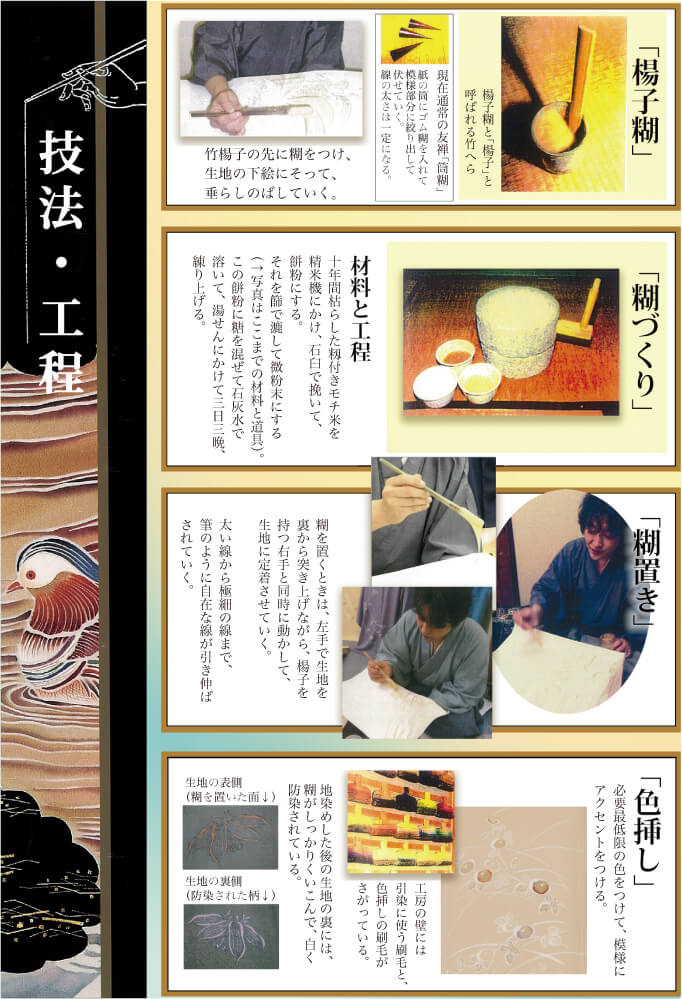

楊子(竹べら)の先に独特の餅米糊を垂らして防染する特異な糊置き技法で、楊枝の先程の細く生き生きとした線が描けるとして、成熟した江戸文化の人々に愛されていました。

しかし、明治時代の中頃、着物が量産体制に入ると同時に簡単な筒糊置きに代わられ、友禅界からその姿を消してしまいました。

1.お客様の健康と安全を考慮し、全スタッフがマスクを着用し対応させて頂きます。

2.店内入口にアルコール消毒液を設置いたしておりますので、ご入店の際は手指の消毒にご協力をお願い致します。

3.出勤前の検温など、スタッフ個人の健康状態を日々確認しております。

※37.5度以上の発熱が確認された従業員は出勤停止とします。

各店舗の営業時間につきましては、出店先のショッピングセンターの方針に準じております。

お手数ですが、各ショッピングセンターのホームページにてご確認下さい。

皆様にはご不便をおかけしますが、お客様と従業員の安心と安全を第一に考えて営業いたします。

新型コロナ感染拡大防止へのご協力を何卒よろしくお願い致します。

日頃より、和わ・和ゆうのWEBサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、スマートフォンやタブレット端末からもご覧いただけるレスポンシブ対応にするとともに、サイトを全面的にリニューアルいたしました。

これから皆様の着物ライフのお役に立つ情報のご提供や、内容の充実に努めてまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。